Glossar

Systemböden sind standardisierte mittels einer Unterkonstruktion aufgeständerte Ausbausysteme wie z. B. Doppel- und Hohlböden für den Innenausbau. Systemböden stellen unter einer Tragschicht einen Bodenhohlraum zur flexiblen Nutzung und zur Aufnahme von Installationen, Ver- und Entsorgungsleitungen aller Art zur Verfügung. Anforderungen und Prüfverfahren für Doppelböden sind in DIN EN 12825 und für Hohlböden in DIN EN 13213 geregelt.

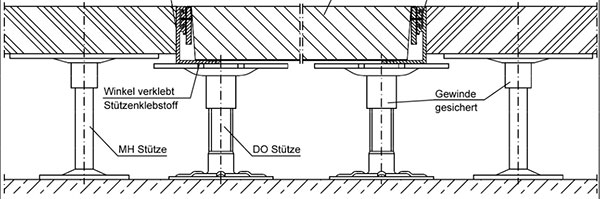

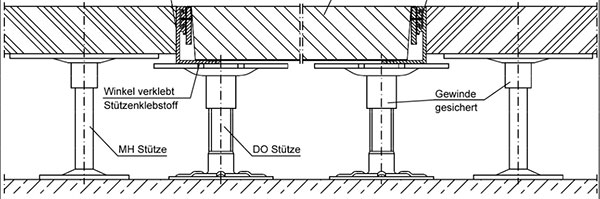

Doppelböden sind eine Unterbauart von Systembodenkonstruktionen für den Innenausbau von Gebäuden, deren Komponenten aus werkseitig industriell vorgefertigten modularen Komponenten (Doppelbodenplatten, Unterkonstruktionselemente und Bauelemente als Zubehör) bestehen. Im Sinne der Bauregelliste wird diese Konstruktion als Bauart Doppelboden bezeichnet. Durch das Zusammenfügen (Montage in Gebäuden) der einzelnen Komponenten entsteht das Doppelbodensystem. Ein Doppelbodensystem gestattet an jeder Stelle durch Aufnehmen einzelner Doppelbodenplatten den freien Zugang zum Bodenhohlraum.

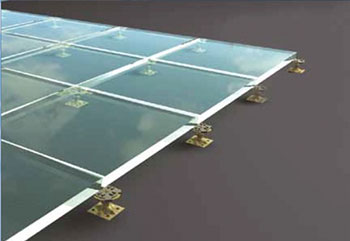

Beispiel: Glas-Doppelboden

Hohlböden sind eine Unterbauart der Systemböden, welche eine durchlaufende Tragschicht in Form eines geschlossenen Flächenverbundes und darunter einen flächigen oder kanalartigen Hohlraum aufweisen. Diese Systemböden werden z. B. als Hohl- bzw. Hohlraumböden, Trockenhohlböden, Estrichkanalsysteme usw. bezeichnet. Der Zugang zum Hohlraum wird bei Hohlböden z. B. durch Revisionsöffnungen oder Doppelbodentrassen realisiert. Hohlböden können in verschiedener konstruktiver Weise hergestellt werden:

- Mit Estrichmörtel (Fließestrich / Anhydritfließestrich) als gegossene Tragschicht: Hohlböden mit gegossener Tragschicht werden als Nasshohlböden oder Nasshohlraumböden bezeichnet. Bei diesen Hohlböden werden Schalungsplatten auf einer Unterkonstruktion (z. B. Stützen) montiert und darauf eine Tragschicht aus Estrichmörtel vergossen.

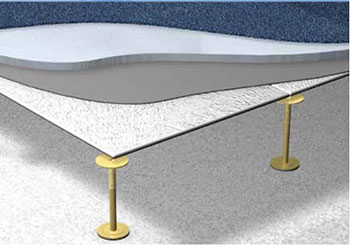

Nasshohlraumboden - Mit ein- oder mehrschichtig aufgebauter Tragschicht in Trockenbauweise: Hohlböden in Trockenbauweise werden auch als Trockenhohlböden oder Trockenhohlraumböden bezeichnet und bestehen aus industriell vorgefertigten Komponenten. Bei der Montage in Gebäuden werden die einzelnen Komponenten zu einem geschlossenen Flächenverbund mit durchlaufender Tragschicht zusammengefügt

Trockenhohlboden - Mit verschiedenen Unterkonstruktionen.

Werden Doppelbodenelemente in einen Hohlboden integriert, zu öffnende Trassen zur Verlegung von Installationen für Telekommunikation, Elektroanschlüsse, Heizung, Lüftung usw..

Beispiel: Doppelbodentrasse mit höhenverstellbarer Belagstrennleiste.

Einbauten zur einfachen und flexiblen Zugriff auf Energie- und Datenanschlüsse in Form von Anschlussdosen.

Eine Öffnung im Hohlboden um eine Nachinstallations- und Revisionsmöglichkeit des Hohlraumes zu schaffen.

Beispiel: Revisionsöffnung mit höhenverstellbarer Belagstrennleiste.

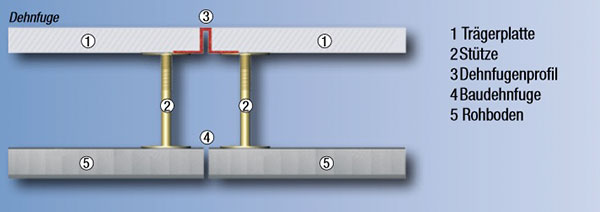

Dehnfugen im Hohlraumboden und Doppelboden dienen zum Ausgleich von Gebäudebewegungen.

Beispielhafte Darstellung, hier im Trockenhohlboden. Auch gültig für Hohl- und Doppelboden

In der aktuellen Version der DIN 1055 T3 (10/02) wurde der Begriff „Verkehrslast” durch „Nutzlast” ersetzt. Nutzlasten sind veränderliche oder bewegliche Belastungen auf ein Bauteil (z.B. Personen, Einrichtungsstücke, unbelastete leichte Trennwände, Lagerstoffe, Maschinen, Fahrzeuge, Kranlasten, Wind, Schnee). Für typische Nutzungsarten sind in DIN 1055, Teil 3 bzw. im EC1 (ENV 1991-2-1) statisch und statistisch hergeleitete Zahlenwerte beispielhaft aufgelistet.

Nutzlasten (bzw. Verkehrslasten) gemäß DIN 1055 Teil 3 sind für die Benennung von Tragfähigkeiten von Systemböden wegen der besonderen Lastabtragungsbedingungen bei Systemböden nicht vorgesehen und auch nicht möglich.

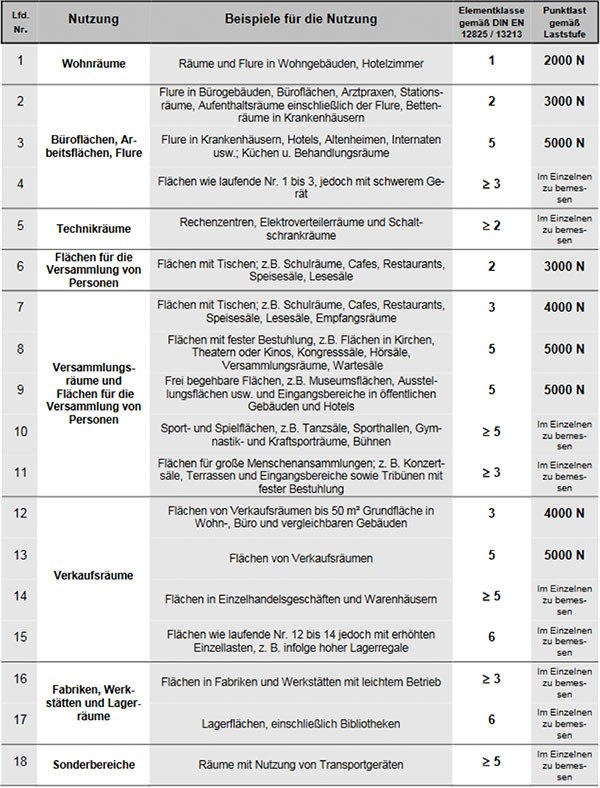

Für die Bemessung der Tragfähigkeit von Systemböden sind immer die einwirkenden Einzellasten entscheidend, nur in seltenen Fällen auch großflächig wirkende Lasten. Auf der Grundlage der Prüf- und Klassifizierungsnormen DIN EN 12825 und DIN EN 13213 werden in den jeweiligen Anwendungsrichtlinien des Bundesverband Systemböden e.V. Anforderungen an die Tragfähigkeit von Doppelböden und Hohlböden in Form von Laststufen formuliert. Richtigerweise erfolgt die Bemessung der Tragfähigkeit von Systemböden bereits durch den Planer und/oder die ausschreibende Stelle, in dem die maximal zu erwartenden Einzellasten bei der Nutzung zur Wahl der Lastklasse führen. Zur Erleichterung der Festlegungen werden die Laststufen in diesen Anwendungsrichtlinien beispielhaften Anwendungsbereichen zugeordnet.

In der Anwendungsrichtlinie werden beispielhafte Nutzungsarten und typische Belastungen von Systemböden den entsprechenden Elementklassen und Punktlasten gemäß Laststufen zugeordnet. Hierfür sind Standardwerte angegeben. In Fällen in denen andere Lasten vorherrschen, sind entsprechende Werte an zusetzen.

Quelle: Anwendungsrichtlinie zur DIN 12825 Doppelböden 11/2014

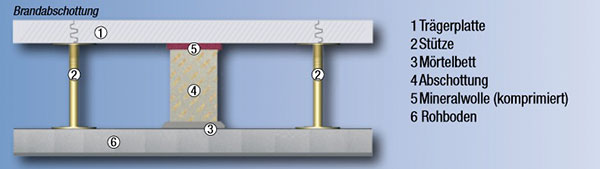

Brandschutzanforderungen an Systemböden werden neben der jeweiligen Landesbauordnung (und ggf. einer Sonderbaurichtlinie) insbesondere über die Systembödenrichtlinie (SysBöR) gestellt, sofern diese im betreffenden Bundesland z.B. über die jeweilige Liste der Technischen Baubestimmungen rechtsverbindlich eingeführt ist. Grundlage dieser Rechtsvorschrift ist die Muster-Systembödenrichtlinie (MSysBöR), die von der Bauministerkonferenz herausgegeben wird. Die gestellten Anforderungen beziehen sich auf Detailausbildungen, auf das Brandverhalten der verwendeten Baustoffe und auf den Feuerwiderstand des Systembodens als raumabschließendes Bauteil. Hohlböden mit einer lichten Hohlraumhöhe von mehr als 200 mm sind dabei wie Doppelböden zu behandeln.

» Musterrichtlinie für brandschutztechnische Anforderungen an Hohlböden (PDF-Download)

Beispielhafte Darstellung, hier im Trockenhohlboden. Auch gültig für Hohl- und Doppelboden

Systemböden müssen in der Regel Anforderungen an den Schallschutz, bezogen auf Luft- und Trittschall, erfüllen. Auf dem Systemboden stehende Trennwände können dabei naturgemäß nicht so hohe Anforderungen an den Schallschutz erfüllen wie Trennwände, die auf dem Rohboden stehen.

Die Schutzziele in Bezug auf den Schallschutz müssen zwischen Planer und Bauherr vorab festgelegt werden, da mehrere Regelwerke nebeneinander existieren.

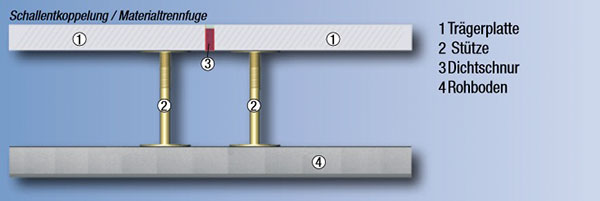

Eine erhebliche Verbesserung der Schalldämmung kann durch den Einbau von Schalltrennfugen und/oder Schallabschottungen erzielt werden.

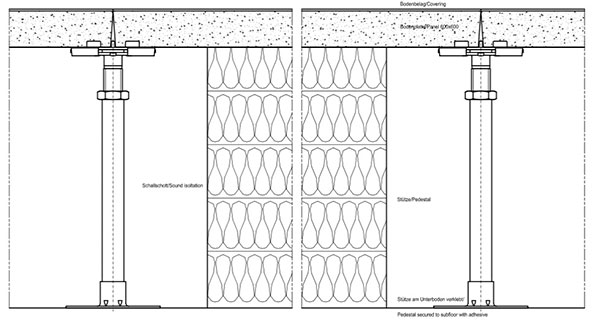

Schalltrennfuge

Beispielhafte Darstellung, hier im Trockenhohlboden. Auch gültig für Hohl- und Doppelböden.

Schallschott

Beispielhafte Darstellung, hier im Doppelboden. Auch gültig für Hohlboden und Trockenhohlboden

Norm-Flankenschallpegeldifferenz:

Bezogen auf die Systemböden ist die Norm-Flankenschallpegeldifferenz (früher genannt: Schalllängsdämmmaß) die Einzelangabe zur Kennzeichnung der Luftschalldämmung zw. zwei nebeneinanderliegenden Räumen unter Ausschluss der Schallnebenwege über flankierende Bauteile.

Norm-Flankentrittschallpegel:

Der bewerte Norm-Flankentrittschallpegel (früher genannt: Norm-Trittschallpegel) ist die Einzelangabe zur Kennzeichnung des horizontale Trittschallverhaltens des Hohlbodens. Hinweis: Je niedriger der angegebene Wert, desto höher ist die Schalldämmung.

Trittschallverbesserungsmaß:

Das Trittschallverbesserungsmaß ist die Differenz zw. dem bewehrten Norm-Flankentrittschallpegel der Zwischendecke ohne Auflage und mit einem Systemboden (Hohlraumboden / Doppelboden). Dabei gibt der angegebene Wert die Trittschallminderung durch den Einbau des Bodensystems an.

Beispiel:

| Decke ohne Auflage | 73 dB |

| Decke mit Hohlraumboden | 56 dB |

|

|

|

| Trittschallverbesserungsmaß | 17 dB |